衰老是人类生长历程中不可避免的一个过程。自古以来,人们就有着数不清的年龄焦虑。在无数诗篇文章中,我们常能看见古人感慨时光流逝,青春不再;或是日渐衰老,年迈不能成事,因而书写“衰老”成为古代中国文学创作的重要主题。除了感叹年老之事,古人还有婚嫁年龄焦虑,这与历朝历代的人口政策息息相关。在年龄焦虑的背后,又反映了中国古代哪些文化特征呢?

典籍与诗歌 中国古代的衰老“书写”

现代医学告诉我们,在大多数多细胞生物中,衰老是随着年龄增长的一个渐进的、不可逆的生物过程。衰老会导致机体结构和组织细胞功能衰退,产生生理、形态变化,适应性和抵抗力减弱,最终导致生物死亡。

迄今为止,衰老是癌症、冠状动脉疾病、阿兹海默症、帕金森氏症和慢性肾功能衰竭等各种疾病的最重要风险因素。具体的个人可以达到的最长寿命受到衰老的显著限制。作为一个生理过程,老化是所有高等生物生命的基本组成部分,也是生物学中最不为人知的现象之一。虽然现代医学的发展日新月异,但我们对衰老的研究仍然不够充分,更别说千年前的古人了。

从先秦开始,人们就对区分年龄“情有独钟”,开始给不同的年龄段取了特别的名字。千年前,古代中国典籍《礼记》中就记载了古人对不同年龄段的命名。《礼记·曲礼上第一》中写道:“人生十年曰幼,学。二十曰弱,冠。三十曰壮,有室。四十曰强,而仕。五十曰艾,服官政。六十曰耆,指使。七十曰老,而传。八十、九十曰耄,七年曰悼,悼与耄虽有罪,不加刑焉。百年曰期,颐。”

现在,我们经常使用成语“二十弱冠”“三十而立”与“五十知天命”等来形容人生中的不同阶段,而这些说法的来源就上述先秦古籍。古人称二十岁为弱冠,三十岁为而立,四十岁为不惑,五十岁为知天命,六十岁为花甲,七十岁为古稀,八十岁为杖朝,八十至九十岁为耄耋,九十岁为鲐背,一百岁为期颐。

从命名习惯中,我们也能发现这些代称是人们对于人生的一种期待,并以命名的方式呈现出来。二十岁的时候,古代中国的男子需要束发加冠,举行加冠礼以示成年。到了三十岁,古人认为这时候男子应该指自立于社会,有所成就,即“立”,代表着人的志向和主张可以落地生根,每个人都能明确自身的奋斗目标,并将其内化为个人生命的一部分。等一个人到了四十岁,相较于三十岁显得更加成熟,有了一定的判断力,明白事物的本质与道理,了解自己的优点与缺点。因此,不为外界所迷惑,即为不惑。人到了五十岁之后,知道实现理想的艰难,因此不再追求结果,对个人荣辱则不再过于执着,遵循“谋事在人,成事在天”的原则,正所谓“知天命”。

古人时而感慨青春不再,年迈不能成事,而这种借由谈论年龄的诗句,往往与诗人的个人经历结合在一起,表达对时事与个人境遇的情绪。唐代诗人孟浩然曾写下一首诗《岁暮归南山》:

北阙休上书,南山归敝庐。

不才明主弃,多病故人疏。

白发催年老,青阳逼岁除。

永怀愁不寐,松月夜窗虚。

《孟浩然诗意图》

此时,诗人孟浩然落第,满腹牢骚,只好自怨自艾。他认为自己白发渐渐增多,人慢慢老去,但是岁暮已至新春已经快要到来了,这种强烈的对比之情让他情绪低落。这首诗表面上是诗人抱怨年龄,实际上却表达了不为世用的怨天尤人之情,以抒发仕途失意。

宋代辛弃疾在《永遇乐·京口北固亭怀古》中写道:“廉颇老矣,尚能饭否。”借年老之名述说不得志的写法与孟浩然相似,但两人的心境完全不同。

南宋开禧元年(1205),辛弃疾已66岁。此时,南宋政坛是韩侂胄执政,积极筹划北伐。闲置已久的辛弃疾终于被起用,任浙东安抚使,但南宋朝廷只不过是利用他那主战派元老的招牌作为号召而已。辛弃疾支持北伐抗金的决策,但对独揽朝政的韩侂胄轻敌冒进的作法感到忧心忡忡,他认为应当做好充分准备,绝不能草率从事,却没有引起南宋当权者的重视。所以,当他来到京口北固亭,登高眺望,怀古忆昔之时,心中感慨万千,写下了这篇词中佳作。辛弃疾以廉颇的典故自比,感叹自己已经年老,但仍对朝廷忠心耿耿,自己会当仁不让,奋勇争先,随时奔赴疆场,抗金杀敌。并且,诗人借廉颇之口,表明自己仍老当益壮,勇武不减当年,北伐一事自己胸有成竹。

当我们细看这首词,却不仅仅只有积极向上的感慨。表面上这是一首激情澎湃、斗志昂扬的豪放之文,实际上却暗含沉郁顿挫、悲壮苍凉的感情色彩。辛弃疾始终忧心自己有可能重蹈覆辙,被朝廷抛弃,无法施展才能、实现北伐壮志。无巧不成书,辛弃疾的担心并不是杞人忧天,他最后真的落入了这样的境地。北伐前夕,当权者并不采纳辛弃疾的意见,还对他疑忌不满,最后以“用人不当”为名免去了他的官职。辛弃疾渴盼为恢复大业出力的愿望又一次落空。

除了感叹年华逝去,古人还有期待长寿的诗作。古代最有名的长寿天子乾隆皇帝就曾以“期颐”之名作诗一首。乾隆四十一年(1776),乾隆皇帝率领群臣至宁寿宫区,庆祝宫殿的落成。此时,乾隆皇帝踌躇满志,作《经筵罢因至宁寿宫》一诗,其中便有这样的诗句:

步辇乘暇耳,耆宫遂幸之。

旧名袭宁寿,致政冀期颐。

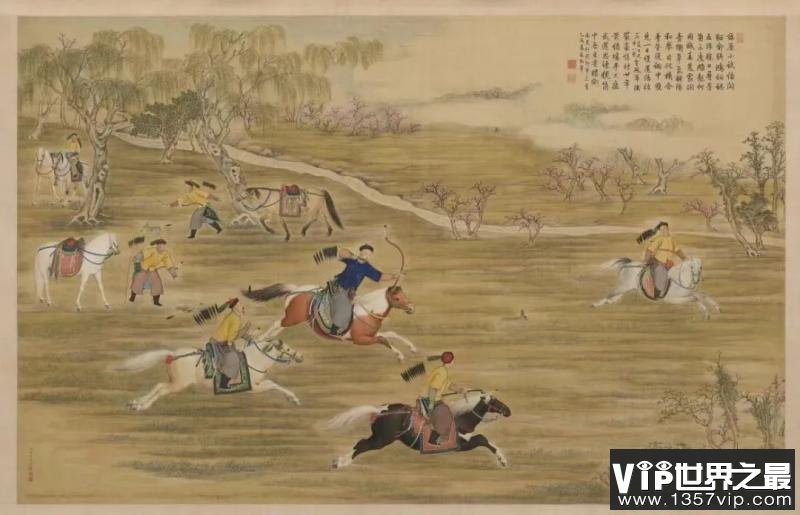

《乾隆皇帝射猎图》

《礼记》中称一百岁为期颐,乾隆皇帝希冀自己归政后能活百岁。人生以百年为期,人能活到一百岁即获得圆满了。“致政冀期颐”才是乾隆皇帝建太上皇宫“以大终”的目标。乾隆皇帝称他如今年近九旬,身体康健,若将来有幸活至百岁,即当迁居乐寿堂,以享天年。所以,在乾隆皇帝的计划中,太上皇宫是要等到他一百岁时才入住的。但是,活到一百岁不由他做主,只能“惟敬待天恩”。我们从历史中也了解到,乾隆皇帝并没有来得及住进宁寿宫就去世了,而宁寿宫后来的主人则是清末慈禧太后。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

通过男人的头部形状和眉毛,眼睛都能看出来这个男人的智商。现在看一个人是否能够有出息,其实要看的就是这个人是否聪明,以及这个人是否有着能够...

2023-05-24阅读全文 >>鼻子不仅代表着一个人的财运好坏,也可以看出一个人的事业心和人品。如果男人鼻子较大的话,这种男人一般事业心非常强,为人也特别的自信,自我感...

2023-08-25阅读全文 >>天生肿眼泡的人面相很差,事业运势不好。 中医认为肿眼泡的人是因为脾胃不和导致的,而脾胃不和的人脾气特别的差劲,非常的火爆。在面相学中肿眼泡...

2023-06-27阅读全文 >>阿姆斯特丹大学的研究团队曾进行过一项实验。在评估了TA们的社交焦虑水平后,研究人员让被测试者进行“从眼中读心”(Reading the Mind in the Eyes Task)测试。...

2021-09-18阅读全文 >>大家在选择高校的时候,往往会参考最新的大学排行榜,那么, 西藏民族大学排名全国第几? 下面整理出了 西藏民族大学2023年最新全国排名多少 ,希望...

2023-03-17阅读全文 >>手指常常是性爱中容易被忽略的一个身体部位,因为在我们的印象中,性爱更多的是性器官的交融和碰撞。...

2022-09-28阅读全文 >>女人脚底有一颗痣被认为是一种特殊的痣,代表着女性的命运和前途。它在不同文化和信仰中可能有不同的含义,但都与女性的幸福和成功有关。...

2023-06-25阅读全文 >>东北红豆杉可吸收一氧化碳、尼古丁、二氧化硫等有毒物质,还能吸收甲醛、苯、甲苯、二甲苯等致癌物质,起到净化空气的作用。树皮中蕴含的紫杉醇,...

2023-07-28阅读全文 >>不知你们有没有仔细研究过自己的乳房,会发现不知从什么时候开始,乳晕周围突然凭空冒出了几颗白色小点点。...

2022-12-02阅读全文 >>古代皇帝的称谓很多,皇帝自称为“寡人”、“朕”,嫔妃大臣称“皇上”、“万岁爷”等。从字面上就可以看出,这些称谓都含有尊崇敬畏、祈福祝愿的...

2023-04-24阅读全文 >>